近日,中国传统文化研究中心博士研究生刘闫伟在权威期刊《文学遗产》2025年第2期发表题为《“于谦之死”的多文本竞逐与历史叙事的隐显》的学术论文。

武汉大学碳中和研究院紧跟国家“双碳”战略需求,致力于碳中和领域的前沿科学研究与技术创新。研究院秉持开放、包容、创新的学术氛围,为优秀人才提供广阔的发展空间和优质科研平台,营造良好的科研环境,汇聚推动“双碳”目标实现的强大动力。现根据事业发展与人才队伍建设需要,常年面向海内外招聘优秀学者。

武汉大学前沿交叉学科研究院心理学系刘强副教授课题组的论文“Limitations of correlated colour temperature in visual perception and its implications for evaluating the colour rendition quality of indoor lighting”于2025年3月在工程技术二区TOP期刊Optics Express发表。该研究是武汉大学光品质与颜色视觉实验室团队的系列学术成果之一,深入探讨了不同光源条件下使用信号检测理论对光源颜色分辨力的方法论优势。光品质与颜色视觉实验室团队博士研究生龚汉文、陈治宇为论文共同第一作者,刘强副教授为本文通讯作者,德国达姆施塔特工业大学、佛山照明相关研究人员参与此项工作。

为做好2025年硕士研究生复试录取工作,落实好学校要求,进一步规范管理,优化服务,确保公平公正,提升招生质量,3月24日上午,武汉大学前沿交叉学科研究院(以下简称“叉院”)召开了研究生招生工作会议,对挂靠研究机构进行工作布置和业务培训。研究生院研招处副处长(主持工作)宋朝阳,叉院副院长陈云、副书记张也卉参加会议。

3月21日,武汉大学高等研究院第二届发展战略咨询委员会第一次会议召开。中国科学院院士赵东元、赵进东、李林、宋保亮、游书力、卿凤翎,国家高层次人才张振宇、高彩霞、雷爱文、刘磊等10余位专家学者齐聚一堂,共商高等研究院高质量发展大计。中国科学院院士、武汉大学校长张平文出席会议,中国科学院院士、高等研究院院长朱玉贤主持会议。

3月15日,武汉大学举办“区域国别学科建设与交叉复合型人才培养研讨会”。来自中国社会科学院、北京大学、清华大学、复旦大学、中国人民大学、南开大学、山东大学、吉林大学、浙江师范大学等十余所该领域先行高校和研究机构的知名专家学者齐聚一堂,围绕区域国别学学科建设、人才培养、跨学科融合及智库平台发展等议题展开深入研讨。武汉大学副校长龚威,全球发展智库首席专家、第十三届全国政协副主席辜胜阻出席开幕式。

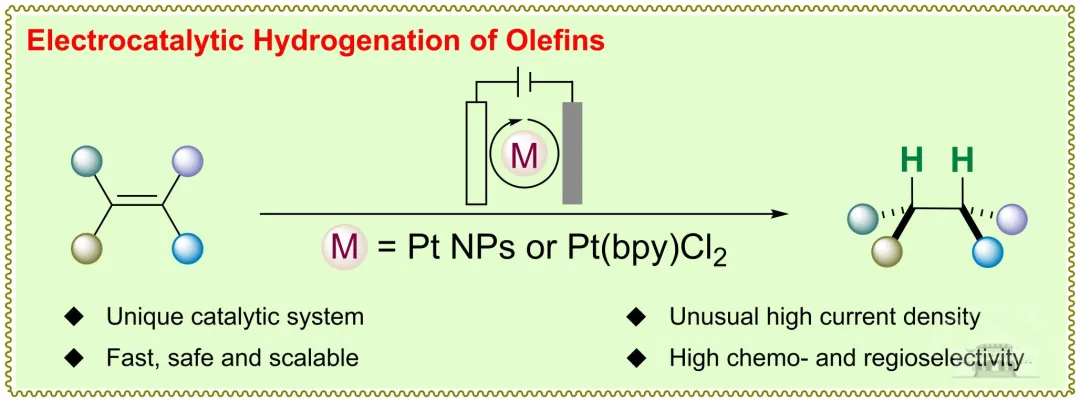

近日,国际权威期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)在线发表了武汉大学高等研究院陆庆全课题组和化学与分子科学学院戚孝天课题组在有机电化学合成领域的最新研究成果,论文题目为“Electrocatalytic Hydrogenation of Olefins”。武汉大学高等研究院为该论文的第一署名单位。高等研究院博士研究生胡平和许文涛为共同第一作者,陆庆全教授和戚孝天教授为共同通讯作者。

2025年3月8日上午,武汉大学珞珈心理讲坛第十二讲在哲学学院振华楼B214室顺利举行。北京师范大学心理学部寇彧教授受邀担任本次讲坛主讲人,讲坛由心理学系副教授白宝玉主持。副教授许丽颖、胡小勇,讲师徐华女,博士后李凯等心理学系师生及相关学科的学生共同聆听了寇彧教授的精彩讲座。

在春意盎然、万物复苏的美好时节,我们迎来了第115个“三・八” 国际劳动妇女节。为庆祝这一节日,丰富女教职工的业余文化生活,前沿交叉学科研究院(以下简称“叉院”)工会精心策划并组织了主题为“漫步春光 绽放芳华”的珞珈山徒步活动。

国际电工委员会(IEC)近日发布《智能水电》技术与市场展望报告(Smart Hydropower: Technology and Market Outlook Paper),全面分析了全球智能水电的发展趋势、核心技术及标准化进程。报告指出,在全球迈向碳中和的进程中,智能水电将发挥至关重要的作用。智能水电为建设零碳电力系统提供关键支撑,并推动水电行业向数字化、智能化、高效化方向发展。 据悉,自2022年在IEC牵头发布《以可再生能源为主体的零碳电力系统》白皮书以来,我院范建斌教授在这一框架下,先后主持完成了《多源固废能源化:固废耦合发电系统》、《多能智慧耦合能源系统》、《未来电网智能传感》和《新兴光伏材料与技术》等多项技术市场展望报告,为战略性新兴产业领域的国际标准制定贡献了更多“中国方案”。